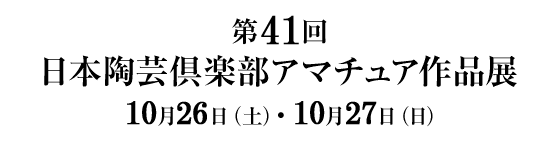

陶芸を通して日本の文化に触れていただく秋の文化祭「アマチュア作品展」。

“秋”と呼ぶにはまだ暑さの残る中、多くの方にご来場いただきました。

当倶楽部会員153名による 陶芸部門・日本画部門合せて195点の力作の鑑賞と、

手びねりや電動ロクロでの作陶体験、

お茶席でのお菓子とお抹茶一服などお愉しみいただきました。

喫茶 3階の茶室では、登窯で焼成した花入など会員制作のお道具(会期写真参照)を取り合わせてのお席で、会員有志によるお点前でのお抹茶一服お楽しみいただきました。今年のお菓子は菓匠菊家の“どんぐりころころ”です。  |    |

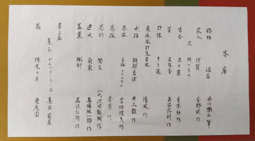

| 作品審査 | 2024年度審査員 陶芸部門 前田正博・田村星都・栗原直子 (敬称略) |

|

審査員の先生方にはじっくりと時間をかけて作品をご覧いただきました。前田先生・田村先生にはご自身の賞をお選びいただき、最優秀賞等各賞は合同審査にて決定致しました。 |

懇親会 | |

懇親会会場内に展示した受賞作を前に審査員前田正博先生と。 | 最後は同会場で先生方、ゲストを交えて懇親会に。東郷神社から差し入れの日本酒(御神酒)で乾杯。東郷記念館の見た目も美しく、おいしい和食をいただきながら陶芸談義に花を咲かせ、会員同士の親睦も深まりました。 |

|

|

|